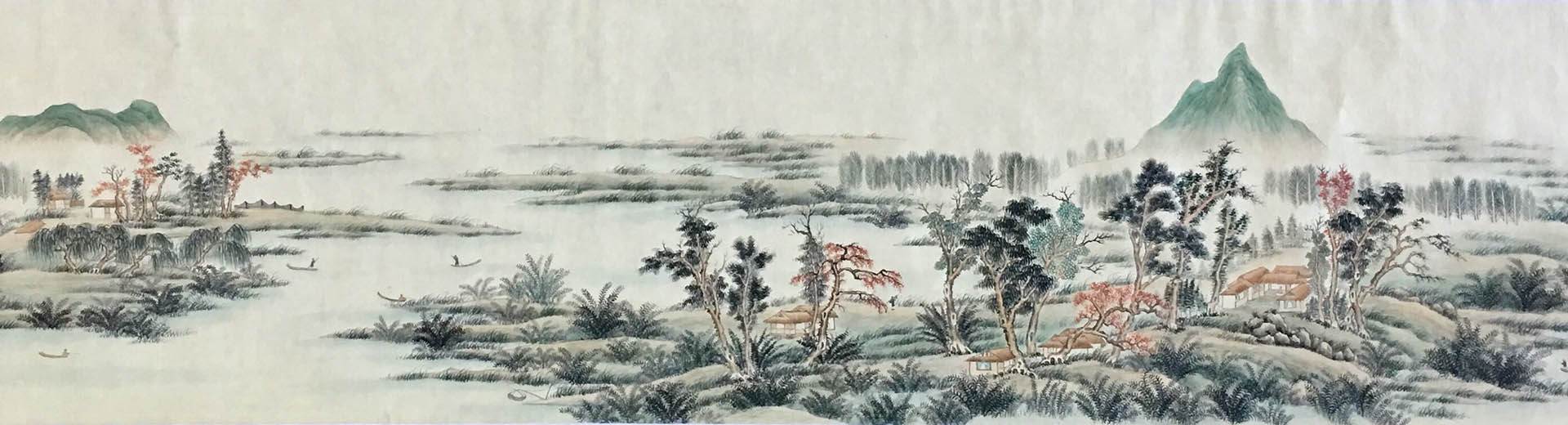

雷苗 1970年生于湖南省长沙市 1993年毕业于南京师范大学美术系,获学士学位。 2001年毕业于南京艺术学院,获硕士学位。 现为南京书画院专职画家,中国美术家协会会员。 传统工笔画可以介入“当代”吗? 从某种角度看,中国工笔画也属于架上绘画的一种。当德国“新表现主义”、法国“新具像主义”、意大利“超前卫”艺术以后现代的方式重新证明架上绘画的价值之后,中国传统绘画样式能否利用传统系统中的绘画资源实现类似的转换与证明,便成为我们今天思考中国画发展的一个重要方向。 但是,这一思考隐含了一个前提:东方绘画语系与以西方为中心的现代艺术本是两种“语意结构”系统的艺术,它们之间存在着互通与交集吗?日本的东山魁夷给了我很大启示。东山魁夷为世界艺术提供的独具东方语汇神秘、宁静气质的现代审美样式,正是东方绘画语言介入世界艺术“语意结构”重建的成功案例。也就是说,在现代绘画“语义”、“语言”互动的演进史中,并不排斥东方语言的介入,它们之间存在着视觉方式上融合的可能。如果将问题还原到“艺术是什么”上考虑,似乎会更简明一些。因为艺术是借用一定的语言形式,表达特定的关于“人的精神”的语义指向。那么,虽然东西方绘画语言因为文化隔离,在各自的历史逻辑中形成方式上的差异,但它们作为“语义”表达的手段存在则是一致的。故而在文化交流状态下,当“人的精神”表达具有趋同性时,两者便有嫁接、互动的可能。其演进过程,也存在着诸如造型趣味、色彩经验乃至“语义表达”等元素相互结合的状态,并因此产生新的绘画风格。尤其当不同体系的绘画经验碰撞时,更是如此。当然,这种描述仅是针对一种可能性。这种可能性,在中国当代画坛有无内在需求以及怎样具体实现,则是另外的问题。 那么,类似东山魁夷这样的“语意结构”在中国当代有无产生的内在需求?回答这个问题,还要回到我们一直强调的“艺术的本质”上。为什么呢?因为如果中国画既有的“语意结构”能够满足当代“人的精神”的表达,那么我们就没有必要改变这种结构。反之,就存在改变的必要。我们知道,中国画的经典“语意结构”——以水墨线条、渲染及勾勒敷色为中心的笔墨语言,表达以文人理想为中心的语义指向,强调人在自然存在状态下对物我的平静体验,往往带有意象化抒情特征。这样的“语意结构”,更适合节奏缓慢的自然主义状态下的精神表达。但在工业化乃至后工业化的今天,反自然主义的物质利用,导致人的精神存在与物质世界容易发生冲撞与不适应。因此,人的反思容易在对立的物我关系中强调自我精神“孤独的深刻”,并往往因为这种“深刻”的无解而产生困惑、怀疑、否定、颓废、虚无、悲观、幻灭等理性体验,乃至于自我虚构的理性满足。它不具有群体理想主义稳定的精神指向,而多带有个体化不稳定的精神特质。对这种“人的精神”,意象化抒情方式的“语意结构”很难获得满意的表达效果。虽然,我们不能说这样的“人的精神”就是今天生活的全部,或许古典状态下“物我”平静体验的精神状态在一定程度上还有所保留,但谁都会承认它绝对不是今天“人的精神”的主流。那么,这种“人的精神”主流的改变,必然要求中国画出现一种调整,以适应新生的语义表达。因为只有这样,才能保证我们所说的艺术本质。 也就是说,在全球化的今天,在东西方人因交流而生活状态趋同,精神方式也趋同的今天,用东方绘画语言介入现代语义的表达,不仅能够丰富世界范围内架上绘画之“语意结构”重建的手段,也是中国画自身适应当代社会表达的内在要求。也即,当代中国画需要一种新的“语意结构”。或许,这正是我之所以关注徐累、张见、姜吉安、徐华翎、崔进、陈林、雷苗、高茜、杭春晖、郑庆余等一批新型工笔画家的原因所在。这批画家采用中国工笔画语言,却尝试着一种不同于传统中国画的语义表达。他们或从自我精神状态的反思出发,或借鉴当代艺术的表达样式,从而形成“语言”、“语义”连接上的重新组合,并构建了新的中国画的“语意结构”。面对这批作品,我们很容易发现这种语义表达上的特点——有别于吊唁古典精神的中国画精神质地。他们多采用反自然状态下的情境虚构,表达个体的理性体验。其图像方式往往具有主观营造的特点,受超现实主义、观念图式等现代艺术的影响,试图在虚构的图像经验中表达个人化的认知、判断,具有某种观念的隐喻性或象征性。 这种图像虚构在他们的画面中大致可以分为三个类型:文本观念虚构、场景情节虚构、语言表意虚构。当然,上述划分是相对的,三种虚构在一件作品中并生的现象也时常有之。大致说来,文本观念虚构多采用语义预设的方式,借助某种文本概念、经典图像以及观念样式营造具有脚本性质的图像幻境。如杭春晖的《失乐园》,以亚当、夏娃的经典传说为文本,在象征男性的熊、沉思的女人、蛇与餐盘、苹果的组合中,鲜红与黑白的色彩对比象征着一种无助、压抑的情绪感受。 场景情节虚构受到超现实主义主观营造方式的影响,多在时空逻辑的矛盾